2023年11月10日晚,澳门永利6774APP文化遗产研究院主办的“长风论坛”(鳌山083期)讲座在青岛校区博物馆六楼会议室举行。本次讲座邀请到中国社会科学院考古研究所岳洪彬研究员为师生带来题为《从考古发掘到史料解读——以殷墟考古为例》的演讲。讲座由文化遗产研究院王全玉教授主持。

讲座第一部分,岳老师指出当前我们的学科正处在一个转型期,考古学的学科分支划分越来越细。不过整体上看,考古学研究依然要从田野考古出发,考古发掘和资料整理是考古研究的关键节点。由于田野考古工作繁重等原因,目前一些考古发掘和整理工作中有些现象值得警惕。一是为发掘而发掘,不做深解,仓促完成发掘任务即止;二是资料整理为分类而分类,有些器物类型学研究中追求建立过分的细化标准,但并无明确的学术问题指向;三是整理发掘资料时为报告而报告,重材料,轻归纳,弱分析,无结论。上述现象,某种程度上阻碍了考古遗存转化为可利用的史料,使得当前史学研究中存在忽视考古发掘成果的现象,值得反思。

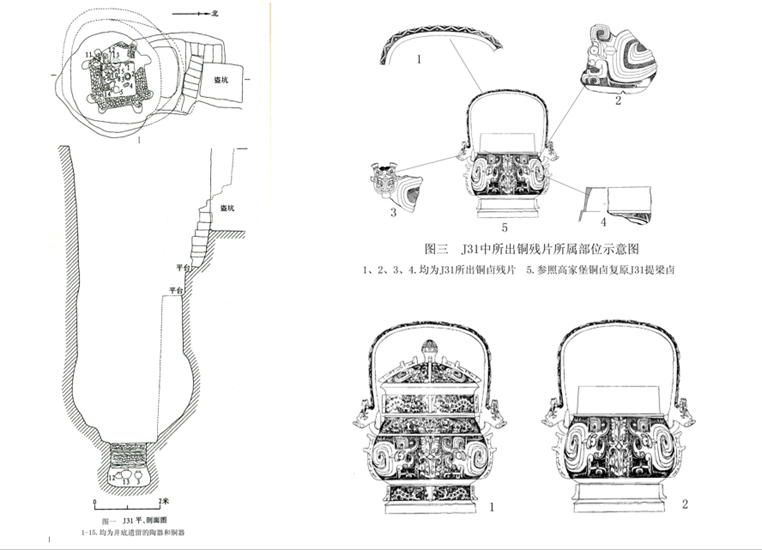

讲座第二部分,岳老师结合自身殷墟发掘和研究的实际经历,通过案例展示的形式对如何进行田野考古资料的解读给予自身的思考,这里他将对遗存的解读分为遗迹现象和遗物功用的解读两部分。对殷墟遗迹性质的解读有五个例子。

第一个例子是对殷墟大型坑状遗迹的解读,以对小屯宫殿宗庙区大型池苑的考古发现和认识为例展开。通过对宫殿宗庙区大型沟状遗迹的细致勘探和发掘,目前已基本确认其为池苑。殷墟考古发掘的类似的巨型土坑数量较多,结合发掘反映的情况、有关陂池的民族学案例,及文献中关于陂池的记载,岳老师推测巨型坑的位置和晚商族群的分布有关,或许对我们了解殷墟居住区的分布很有帮助。此外,巨型坑的发现和性质确认对我们认识夯土建筑的用土、排水,高级族群的水榭娱乐的需求都有重要的学术意义。(参见《殷墟巨型土坑的发掘和都邑布局》,《2012年中国殷商文化研讨会论文集》,2014年。)

图一 殷墟刘家庄北地所见商代巨型土坑

第二个例子是被封口的巨型垃圾坑,以往发掘中多将此类遗迹作为残破的建筑来看待,但岳老师结合发掘中对遗迹细节的认识以及《韩非子》等文献中有关商人注重环保的记载,认为将其判定为垃圾坑更为合理。(参见《考古发掘中所见殷墟商人环保意思之一斑》,《中国文物报》,2007年7月30日第七版。)

第三个是石子窖和石子墓的问题,以往的学者或由于地下水位的影响未对此类遗迹进行全部发掘,将其草草判断为石子窖或石子墓,但岳老师结合08年殷墟刘家庄北地发掘类似遗迹的具体情况,认为此类遗迹更可能为水井,部分水井中还出土有精美的青铜器,较为特别,或可对其来源做一科技分析。(参见苗霞.殷墟小屯宫殿区“特型墓M34”的性质探析[J].中原文物,2015(01);苗霞.殷墟“石子窖”和“石子墓”性质探析[J].考古,2020(03).)

图二殷墟刘家庄北地所见商代水井

第四个是乱葬坑的性质问题,岳老师认为以往学界多认定的后冈圆形祭祀坑,其祭祀的性质应该存疑。结合自己实际发掘的乱葬坑,他认为此类遗迹由传染病或刑罚等导致的可能性不应被排除,希望今后有科技考古的介入获取更多信息。岳老师在这里指出了当前考古研究中“泛祭祀倾向”现象,我们对祭祀的解释似乎过于随意和简单化。岳老师认为祭祀就是生者向逝者(或祖先)和神灵送贿,如果祭祀是一种很严肃的行为,我们可以结合王陵区的发掘祭祀坑作为重要参照。岳老师认为在判断祭祀遗迹乃至研究古代社会中,考古学家需要重视考古背景的认识,这样才能更好的复原古代社会。(参见岳洪彬.谈谈商代考古学研究中的“泛祭祀倾向”[J].南方文物,2020(04).)

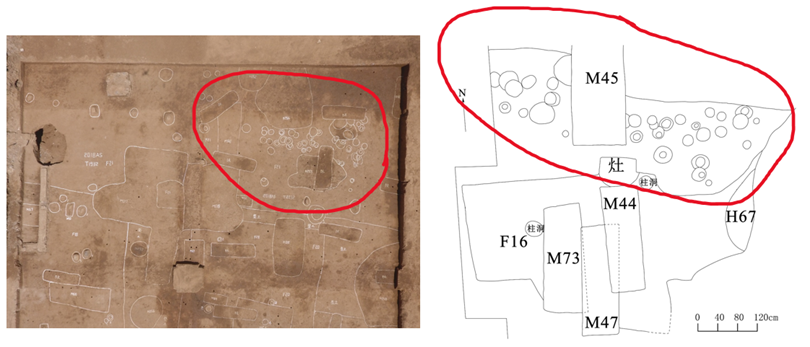

第五个是柱洞群的性质问题,柱洞是在田野中经常见到的,可以肯定其中应有房子的柱洞,但也有一些柱洞成群分布,没有规律,性质难辨,如良渚和吴城遗址,殷墟也有发现此类现象,如大司空东地,柱洞无柱础石,柱础与柱础之间频繁打破,可见柱子经常被拔出和放置,此种现象在北美也有类似反映。岳老师结合《周礼》中的对“重”字的解释,以及甲骨文中的“重”的字形演化及初意,金文中关于“重”字含义变化的出现时间,认为我们对柱洞群作为祭祀遗迹的解读是可以肯定的。

图三殷墟大司空村东地考古发掘所见立柱群

除上述特殊遗迹之外,以往如小屯宫殿区中大量已被判断为墓葬的已确认性质的遗迹,殷墟发掘中还未能确认性质为粮仓、酿酒作坊的遗迹,都值得我们继续研究。

岳老师认为对遗物功能的解读也有重新探讨的空间,这里他仍然以殷墟遗物为例,结合以往的研究,对几种器类的功能做进一步的解读。

关于箕形器的功能问题,岳老师认为其应当是量器。如果从外形看箕形器和商鞅量有很大的相似,民族学调查中就有藤编簸箕被简单当做量器使用。岳老师结合模拟实验,发现箕形器的容量以260克为标准呈现奇数倍递增递减,这与秦汉以后的量制有很大的继承关系。无独有偶,模拟实验的测量还发现青铜觚和爵的容量之差与《考工记》中的“一升曰爵、二升曰觚、三升曰觯……”的有关记载是相印证的,反映了青铜觚爵的容量与箕形器容量存在内在联系。(参见岳洪彬,岳占伟,何毓灵.殷墟大司空 M303发掘报告[J].考古学报,2008(03).)此外,不同容积的青铜卣的容量变化规律也和甲骨文中记载的“鬯一卣”、“鬯二卣”等相符。由箕形器的讨论,岳老师进而引发了对商代量器的容量差序、基本计量单位、哪些遗物可作为容量具、青铜铸造工艺中如何准确控制把握容量等有关问题的思考,值得进一步研究。(参见岳洪彬、岳占伟:《商代量器的基本计元研究》,《殷墟科学发掘80周年纪念文集》[M].北京:科学出版社,2011年。)

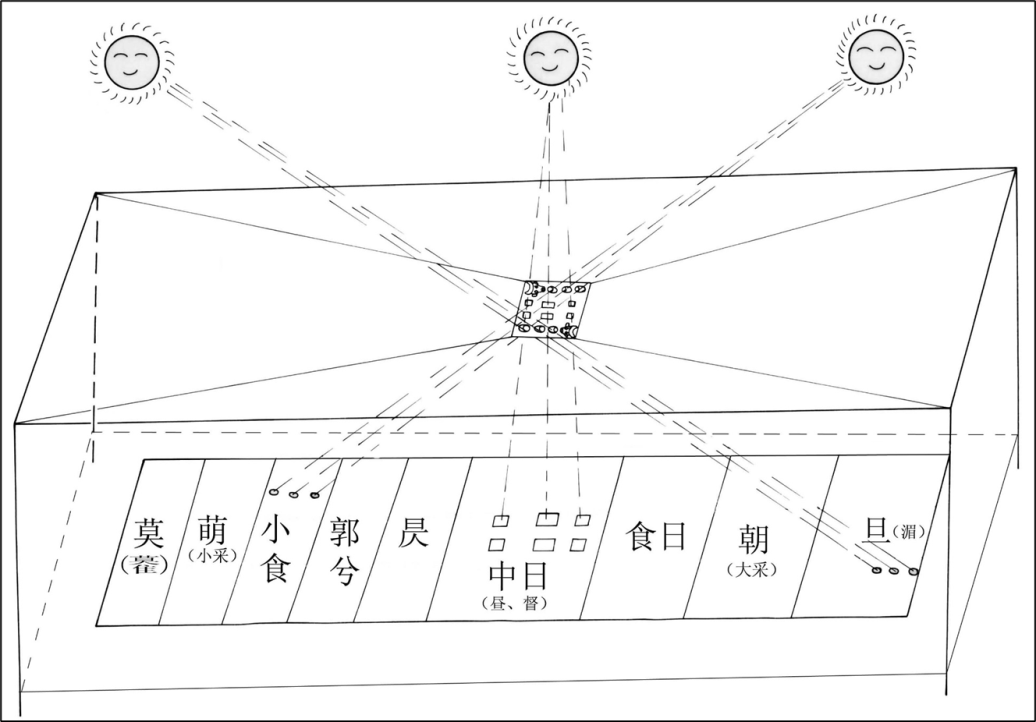

关于陶板形器的功能讨论,该类遗物上分布诸多斜穿孔和垂直穿孔,岳老师通过模拟实验复原了其作为商代计时器的使用方式。岳老师认为我们在考古发掘中往往轻视的被称为“小件”的遗物往往可以反映大问题,值得注意,商代精准计时问题也值得进一步探讨。(参见岳洪彬、岳占伟、何毓灵.商代计时器具初探[J].东方考古,2008(00).)

图四 陶板形器的记时功能使用复原

关于殷墟出土各种镞的功能问题,殷墟出土了许多不同类型的镞,它们的占比不同。岳老师通过研究认为,甲骨文中“射”字的不同写法其实和实物存在很密切的关联,不同写法中箭镞的不同形态实际反映了不同箭镞的用法不同。如直杆箭射出去的应该是取猎物皮毛,用平头箭应该是取猎物用于驯养的。发掘的许多实物在后世图像中也都有一定反映。岳老师认为考古发掘中应当多关注文字材料对遗存的验证。(参见岳洪彬,岳占伟.殷墟的镞与甲骨金文中的“矢”和“射”字[J].文物,2009(08).)

关于考古发掘中医疗器具的辨识,以往的学者统计可以看见商代甲骨文中记载有60多种疾病,因此对商代的医学成就不可小觑,在发掘过程中,一些出土的未有针孔的骨针、骨管,以往认为的一些玉刀、骨觽等都很有可能是当时的医疗器具,“殷”字的初意可能也是和医疗有关,殷墟发掘也可见开颅手术的儿童例子,可见商代的医疗的存在和发展水平,值得今后注意。

除上述的四类遗物,岳老师认为关于“弓形器”“犁形器”“箸形器”等诸多遗物的性质,青铜器的功用和使用方法等也存在进一步探讨的空间,我们应当结合文献、同时期的文字材料等做综合研究。

最后,岳老师进行总结,在殷墟的九十余年考古历程,殷墟的宫殿宗庙、王陵区的确认,殷墟的都邑布局、演变过程和形成机制的初步认识是以往的重要成就,但还有更多的内容值得深入探讨,他鼓励同学们今后更多关注和参与殷墟考古的研究,做一个有思想、善思考的考古人。

讲座结束后,与会师生围绕日常样品处理、田野发掘中所遇问题及讲座内容中自身存在疑惑的地方展开热烈讨论。

【撰稿:陈胤龙 图片:蔡昊鸿、陈雪香 审核:陈雪香、岳洪彬 编辑:徐文亚】